【推薦原因】或許我們應該跨出舒適圈,嘗試一些平時不會做,甚至是不喜歡的事情。美國指揮家 Benjamin Zander ,對古典樂充滿熱情外,更希望開啟人們對古典樂的熱情。體認到現今許多人已經不再聽古典樂的他,想做一個大膽的嘗試:讓所有人了解,自己不是不喜歡古典樂,而是還沒發現。

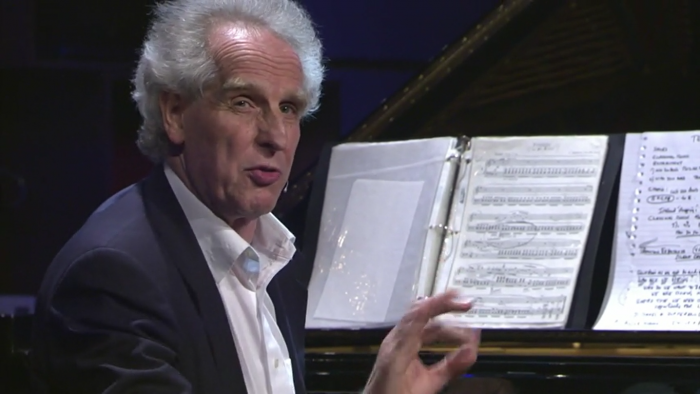

「我絕不罷手,除非在場所有人都能熱愛古典樂並且了解古典樂。」Benjamin Zander ,是一個無法忍受介於喜愛古典樂的人和其他人之間擁有巨大落差的美國指揮家,他將要在這一場演講中,做一個讓所有人喜歡上古典樂的實驗。

或許我們只是還沒發現

有一個有名的案例,兩個業務員到非洲調查鞋子的商機,一個人說毫無希望,沒有人穿鞋子;另一個人認為很有商機,這些人都沒有鞋子穿。現今古典樂界也有這樣的情況,有些人認為古典樂正在消逝,相反地,也有人認為最好的還沒出現。從事音樂的人通常認為,這裡有3%的人喜歡古典樂,提升到4%便能解決問題,Benjamin 卻有不同的想法:「如果每個人都喜歡古典樂,只是尚未發現呢?」

沒有人是音痴

Benjamin 聽聞許多人認為自己是音痴,但是鮮少有人注意到,自己擁有神奇的耳朵。我們能夠分辨地區口音,不同人的聲音與聲音中蘊含的情感,藉由蕭邦的樂曲,Benjamin 要證明,我們沒有人是音痴。他彈起鋼琴,反覆彈奏蕭邦樂曲中「BAGF¹」依序下降的音調,這是一種讓人感到想回家的曲調 (8:37),Benjamin 將最後的五個音交給觀眾,而無論是誰都會知道,從「B」開始的一條弧線,最後的「E」,將帶著我們回家。

衝突中的和平

藉由令人想回家的曲調,無論我們聽到這個音樂,想的是下班的勞累,或是不想再到同個地方避暑,Benjamin 讓我們想著一位已經不在人世的摯愛之人,他彈琴前如是說:「這樣你們就能知道,蕭邦想傳遞給我們的訊息是什麼。」十年前,北愛爾蘭爆發衝突之際,Benjamin 同時與一群新教徒、天主教徒的街頭小孩在一起,雖然有些危險,但為了消除雙方的衝突,Benjamin 做了與現在一樣的事情──為他們演奏蕭邦。一位從來沒聽過古典樂的少年隔天跑來告訴 Benjamin :「去年我哥被射殺的時候我並沒有哭泣,但是當你昨晚彈那首曲子的時候,我想到了他。眼淚從我的臉頰流下,可以為我哥哥哭的感覺真好。」從那一刻起,Benjamin 認為,音樂本該屬於眾人。

發亮的眼睛

Benjamin:你們看,他的眼睛可以點亮整個村莊。

Benjamin 對成功的定義非常簡單,不是財富、名聲或權力,而是周圍有幾雙發亮的眼睛。指揮是樂團唯一安靜的存在,卻是出現在 CD 封面上的人物,擔任指揮二十年後,那年 Benjamin 四十五歲,突然體認到,他的影響力來自於激發別人的潛能,這是人生中巨大的轉捩點。要怎麼知道自己有沒有做到?當一雙雙發亮的眼睛出現,結果便不言而喻。這一次,Benjamin 要看到各行各業所有在看這場 Talk 的人,一同為蕭邦的樂曲所感動後,那雙喜歡上古典樂,而發亮的雙眼。

¹BAGFE:B=si;A=la;G=so;F=fa;E=mi

網站圖源皆來自 TED,更多細節詳見 TED.com。